北方領土(北方四島)はどの島のこと?

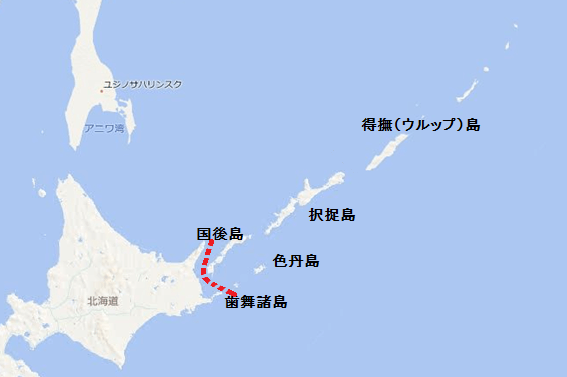

日本が主張する「北方領土(北方四島とも呼ぶ)」は、国際的な地図上ではクリル諸島(千島列島)の南端に位置する4つの島々のことを指します。

日本の地図

日本の小中学生が用いる帝国書院の地図帳では、以下の図のように択捉島とウルップ島の間に国境のラインが引かれています。

日本製のあらゆる地図がこのようになっているため、日本人の多くが「北方四島は北海道の一部であり、日本の領土である」と感じるのは自然なことかもしれません。

ところが、世界的に有名なアメリカ製の百科事典やイギリスのオックスホード大学出版の地図帳では、国後島の西側に国境ラインが引かれているのです。

他国の地図

なぜ2種類の地図が存在するのでしょうか。

そこで、1つ目の地図のように、日本が「北方四島は日本の領土だ」と主張するようになった歴史を振り返ってみましょう。

日本とロシアによる千島列島奪い合いの歴史とは!?

ここ150年ほどの間で、千島列島(国際的にはクリル諸島と呼ぶ)における日本とロシアの国境ラインは何度も入れ替わってきました。

その変遷を、年代や条約と共に振り返ってみましょう。

北方領土の地図

簡単な年表

| 年代 | 概要 | 国境(樺太) | 国境(千島列島) |

| 18世紀前半 | クリル諸島 | あいまい | あいまい |

| 18世紀後半 | 蝦夷地と呼ばれる | ↑ | ↑ |

| 1789年 | クナシリ・メナシの蜂起が勃発 | ↑ | ↑ |

| 1855年 | 国境ラインが明確になった(下田条約) | あいまい | ウルップ島と択捉島の間に国境 |

| 1869年 | 蝦夷地から千島国へ | ↑ | ↑ |

| 1875年 | サンクトペテルブルク条約(樺太千島交換条約) | ロシア | 全部が日本 |

| 1905年 | 日露戦争で樺太を日本が侵略樺太が日本の領土に | 日本 | 全部が日本 |

| 1905年 | ポーツマス条約で樺太の北緯50度線以北をロシアに返還 | 半分半分 | 全部が日本 |

| 1941年 | 太平洋戦争の中で日ソ中立条約 | 半分半分 | 全部が日本 |

| 1945年 | 日ソ中立条約を破棄、ロシアとの戦い負ける、 樺太も千島列島も、ソ連に占領される |

ロシア | ロシア |

| 1951年 | サンフランシスコ平和条約 千島列島・南樺太の権利、権限及び請求権の放棄 |

ロシア | ロシア |

・18世紀前半

鎖国のベールに包まれた日本に対し、ヨーロッパ諸国は、カムチャッカ半島から北海道まで含めた辺りをざっくりと「クリル諸島」と呼んでいました。

・18世紀後半

当時の日本人(和人)は、アイヌ民族が住む北の大地を「異民族の土地」という意味の「蝦夷地」と呼び、どんどんその勢力範囲を拡大していきます。

1789年には、現在の北方領土の辺りを生活の拠点としていたアイヌの人々が、松前藩による圧政に苦しめられたことで、蜂起する事件(クナシリ・メナシの蜂起)も起こりました。

・19世紀はじめ

この頃になると、ロシアと日本による千島列島への進出が進んだこともあり、ヨーロッパ諸国による「クリル諸島」の認識は、カムチャッカ半島より南~国後島までの間の島々のみを指すように変化します。

そして1853年、浦賀にペリーの黒船が現れ開国を迫ったのを見て焦ったロシアは、これまであいまいにしていた千島列島の国境ラインを明確にする条約を結ぶことになります。

それが、以下の下田条約です。

・1855年:下田条約(日露通好条約)

日本とロシアの間で始めて結ばれたこの通好条約によって、千島列島のウルップ島と択捉島の間にはっきりと国境ラインが引かれました。

実際、択捉島付近(クリル諸島南部)に住んでいたアイヌ民族は北海道系アイヌ民族と同族であり、クリル諸島北部に住んでいたアイヌ民族はカムチャッカ半島系のアイヌ民族だったようなので、妥当な線引きだと思われます。

※なお、樺太に関しては、この条約では国境ラインはあいまいなままでした。

しかし、当時のロシアと日本では言葉の壁が大きく、条約の詳細を詰める過程において、オランダ語や漢文まで用いながら何度も翻訳が繰り返されました。

その結果、ロシア側の認識の「択捉島より北にあるその他のクリル諸島(あくまでもカムチャッカ~国後までがクリル諸島という認識)」という原文が、「択捉島より北のクリル諸島」という風に誤訳されてしまったのです。

どうやら、この下田条約が、北方領土問題の一因になっているのかもしれません・・・。

日魯通好条約(1855年)

日本は、ロシアに先んじて北方領土を発見・調査し、遅くとも19世紀初めには四島の実効的支配を確立しました。19世紀前半には、ロシア側も自国領土の南限をウルップ島(択捉島のすぐ北にある島)と認識していました。日露両国は、1855年、日魯通好条約において、当時自然に成立していた択捉島とウルップ島の間の両国国境をそのまま確認しました。

出典:外務省HP

・1869年

日本側は、ついに蝦夷地という名前を北海道に改め、国後島と択捉島を「千島国」とします。

・1875年:サンクトペテルブルク条約(樺太千島交換条約)

これまで両国が共存していた樺太をロシアの領土とする代わりに、千島国より上の残りのクリル諸島の島々すべてを日本の領土にする条約が結ばれました。

翌年、日本はカムチャッカ半島より南のクリル半島の島々を全てまとめて「千島国」とします。

樺太千島交換条約(1875年)

日本は、樺太千島交換条約により、千島列島(=この条約で列挙されたシュムシュ島(千島列島最北の島)からウルップ島までの18島)をロシアから譲り受けるかわりに、ロシアに対して樺太全島を放棄しました。

出典:外務省HP

・1905年

ポーツマス条約で樺太の北部がロシア領、南部が日本領になる。

ポーツマス条約(1905年)

日露戦争後のポーツマス条約において、日本はロシアから樺太(サハリン)の北緯50度以南の部分を譲り受けました。

出典:外務省HP

・1941年

太平洋戦争の中で、利害が一致した日本とロシアの間に「日ソ中立条約」が結ばれる。

・1945年

ソ連は「日ソ中立条約」を破棄し、対日参戦し、日本は敗戦します。

樺太も千島列島も、ソ連に占領されてしまったのです。

・1951年:サンフランシスコ平和条約

戦争後の処理として、領土の線引きをするのは通常のことですが、米ソの冷戦の影響で、平和条約の締結がこの時期まで伸びてしまいました。

そのため、このサンフランシスコ平和条約は、日本と戦った連合国との間で締結されました。

この条約の北方領土に関する条文は下記です。

第二章 領域 第二条(c) (和訳原文)

- 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

となっていますが、この条約を結ぶ際、アメリカ・ロシア・日本の主張が以下のように微妙に異なっていたのです。

*ロシア「南樺太もクリル諸島(カムチャッカ~国後まで全部)もロシア(当時はソ連)のものデース!」

*日本「択捉や国後は開国当初は日本領(千島国)だったよね?北の方の千島列島はともかく、色丹島も歯諸島も北海道の一部だよね…??」(ポーツマス条約の前に下田条約でウップル島と択捉島の間に国境が引かれたから。)

※ソ連はこの条約には参加していないにも関わらずこのように強い主張をしていたのは、「1945年2月のヤルタ協定」でソ連の領土をクリル諸島全域と決めていたことを根拠としています。

こうして、千島列島南部の領有権があいまいなまま条約が締結されたことで、日本では「4島返還論」が巻き起こりました。

そして、「北方領土問題」として、今日まで日本とロシアの主張は平行線をたどることになるのです。

日本の主張

サンフランシスコ平和条約(1951年9月)

日本は、サンフランシスコ平和条約により、ポーツマス条約で獲得した樺太の一部と千島列島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しました。しかし、そもそも北方四島は千島列島の中に含まれません。また、ソ連は、サンフランシスコ平和条約には署名しておらず、同条約上の権利を主張することはできません。

出典:外務省HP

まとめ

こうして歴史を振り返ると、勘違いや思い込みでコトを進めると大変なことになるなあと感じます。

日本は「古くは下田条約の時代から北方四島は我が国の領土だ」と思い込んでいるし、ロシアは「敗戦した日本はサンフランシスコ平和条約でクリル諸島(千島列島)全域を破棄したじゃないか」と参加していないことを棚に上げて主張しているわけです。

結局、戦後70年たった今でも日本とロシアの間では平和条約すら結ばれておらず、それがまたこの問題の難しさを物語っています。

ただ、元々はクリル諸島(千島列島)って日本のものでもロシアのものでもなく、アイヌ民族の人々が暮らす国だったのではないでしょうか。

両国から侵略されチリジリになってしまったアイヌ民族の気持ちにも想いを馳せながら、この問題の決着を、死ぬまでには見てみたいものです。