監察医と医者の違い

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/04/16/01/37/scientist-1332343__340.jpg

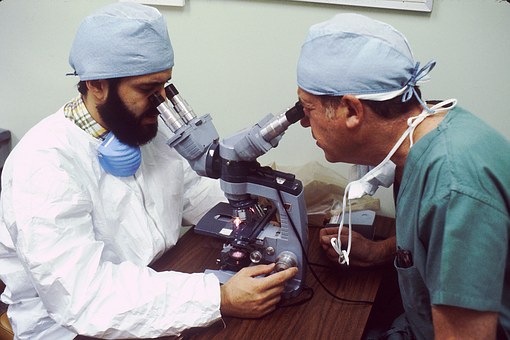

監察医とは、各自治体の代表(知事)に任命された、死因がはっきりしない遺体の死因を特定するために行う解剖を担当する医者のことです。

犯罪性がない突然死や、自宅で何らかの原因によって亡くなっていたという場合に行う解剖を「行政解剖」といい、これを主に担当するのが監察医なのです。

当然医師免許を取得した医者でなければできない仕事ですが、普通の病院勤務医では監察医の仕事はできません。

医学部を卒業するまでに解剖学を学ぶことも多いのですが、監察医となると医師免許取得に加えて「死体解剖認定医資格」の取得、大学病院の法医学教室や監察医務院での200例以上の解剖経験などが必要という厳しい条件があるのです。

しかし、現在監察医制度がある自治体は少なく、東京都を始めとした7箇所というのが現実なのです。

まだまだ医学の世界でも浸透していないせいか、監察医として活躍できる医師も少ないようです。

法医解剖医と監察医の違い

同じ解剖医でも「法医解剖医」というジャンルがあります。

前出の監察医との大きな違いは、解剖の依頼先と種類にあります。

法医解剖医は、犯罪性の高い遺体の解剖を主に担当し、裁判所からの委託を受ける大学の法医学教室に属しているのが普通です。

法医解剖医も監察医と同じように、医師免許はもちろんですが大学病院の法医学教室で勉強しながら、死体解剖認定医または法医認定医の資格などを取得しなければなりません。

同じ解剖医でも犯罪性の違いで、依頼元や解剖内容まで違ってくるのですね。

法医解剖医は、法律に関わる問題に医学的な面からの判断が必要とされる場合が多いので、正しい知識と豊富な経験が求められます。

医学と共に法律にも精通していなければならないということですね。

病院の医師不足も深刻ですが、こういった専門分野の解剖医も同時に不足している厳しい現状も医学界の課題の一つになっています。

まとめ

https://cdn.pixabay.com/photo/2014/12/10/20/48/medic-563423_960_720.jpg

監察医と法医解剖医について説明してきましたが、違いは理解していただけましたでしょうか?

監察医は「死因が明確ではない犯罪性の少ない遺体の解剖」で、法医解剖医は「死因を特定すべき犯罪性の高い遺体の解剖」ということになります。

でも共通していることは、どちらも亡くなった方の最後のメッセージを見つけ、真実を明らかにすることのように思います。

世の中では、1日または1時間に何人もの人が事件や原因不明で亡くなっている現実ですが、その方の最期を解明できるのが監察医・法医解剖医なのかもしれません。

その医師たちのおかげで遺族も救われていることでしょう。